وحين نستعيد ذكرياتنا المفضلة فإن أكثر ما تستعيده ذاكرتنا البصرية هو الألوان التي كانت تطغى على المشهد، بل أيضاً درجة سطوعها أو خفوتها، وهذا ما يثير في أنفسنا شعور الدفء أو البهجة المرتبط بتلك الذكرى. ومنذ عصور الفلسفة المبكرة كانت العناصر الأربعة الأساسية التي تفسر الكون: أرض، وماء، ونار، وهواء، مترادفة مع أربعة ألوان أساسية: أخضر، وأزرق، وأحمر، وأصفر، وكأنها انعكاس لها. لكن هل جربنا أن نكتشف السبب خلف وجود الألوان بهذا التنوع المدهش وسرّ تأثيرها الغامر على نفوسنا؟

ربما يكمن الجواب في عملية إبصار الألوان نفسها وعلاقتها بالضوء، العلاقة التي أشغلت العلماء والفنانين والمفكرين منذ الأزل. فقد اعتبر العالم والفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي أن الألوان مصنوعة من ضوء وظل، تمثيلاً للكيان البشري المكوّن من روح وجسد. وقال الأديب النمساوي هوجو هوفمانستال: “إن الألوان هي شكل الأشياء، ولغة الضوء والظلمات.” أما الحسن ابن الهيثم، أبو البصريات الحديثة، فقد اكتشف أن لون جسم ما يعتمد على لون البيئة المحيطة والمصادر المضيئة من حوله، فصحّح بذلك الكثير من النظريات الخاطئة عن الإبصار ومهّد لاستنتاجات نيوتن عن طبيعة الألوان.

لقد توصّل إسحاق نيوتن إلى أنّ الألوان ليست أحد الخواص الأصلية للأجسام، إنما تنتج عن انعكاساتها. فحين يعكس جسمٌ جميع الإشعاعات الكهرومغناطيسية الناتجة عن الضوء فإننا نراه باللون الأبيض، لأن الأبيض هو مزيجٌ من جميع الألوان. ويحدث العكس مع اللون الأسود الذي يكتم جميع الإشعاعات ولا يعكس منها شيئاً، فنراه فقط عند عدم وصول أي ضوء إلى العين. وكل لونٍ بين الأبيض والأسود له تنوّعات مختلفة من الإشعاعات التي يعكس الجسم بعضها ويكتم البعض الآخر، وهكذا تتشكّل درجات لا نهائية من الألوان المرئية. الألوان إذاً هي حصيلة انعكاس وانكسار الإشعاعات الضوئية بعد أن أصبحت في نطاق ما تدركه أبصارنا.

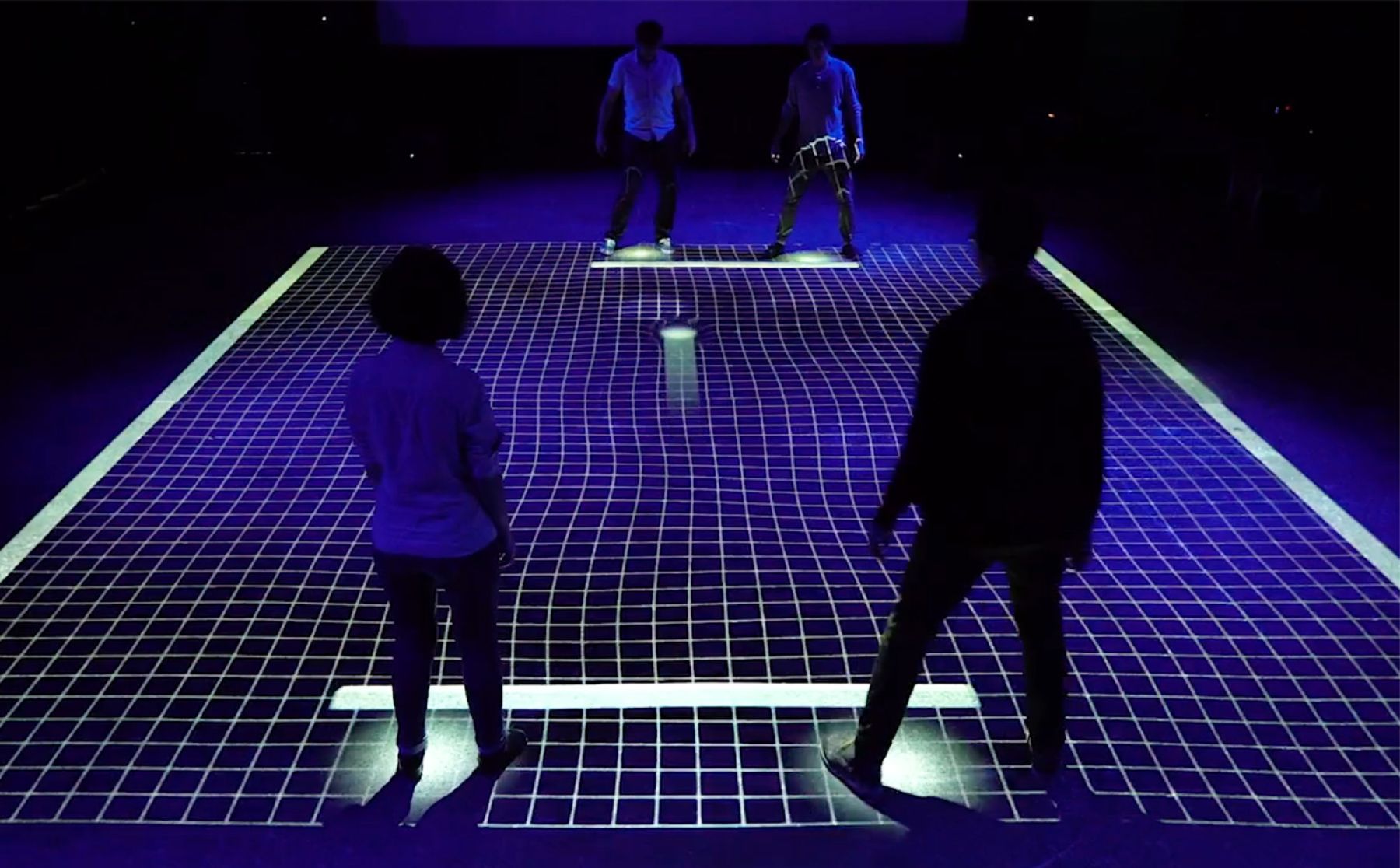

قلّص العلم الحديث عالم الألوان المتنوع هذا إلى سبعة ألوان رئيسية متمثلة في قوس قزح، وهي الألوان الأساسية التي يمكن من خلال مزجها الحصول على كل درجات الألوان الأخرى. لكن اللونين الأكثر تحكماً بينها هما الأزرق (الذي يمثل الظل) والأصفر (الذي يمثل الضوء)، فهما الأقدر على أن يبرزا سطوع أي لون أو دُكنته لينتجا منه قوساً لا نهائياً من الدرجات. لهذا عند الانتقال من أحدهما إلى الآخر لا بد أن نعبر باللون الأخضر، اللون الأكثر انتشاراً في الطبيعة. لكن ظاهرة الانتقال بين الألوان ليست خاصة بالطبيعة، فقد وظفها الإنسان في العلوم والفنون، ونراها في أروع تجلياتها في أداة المشكال، التي صُنعت مخصصاً لغرض تأمل هذه العلاقة الساحرة بين الضوء واللون.

في شكله القديم يتكون المشكال، أو منظار الرسوم المتغيرة، من أنبوب يحتوي على مرآتين ولوحين صغيرين، توجد بداخلهما خرز وحصى ملونة وقطع من الزجاج الملون، حيث ينظر المتفرج من أحد الأطراف فيما يدخل الضوء من الطرف الآخر، لتتشكّل أنماط بصرية مدهشة على المرايا حسبما يرسمه الضوء كلما أدرنا الأنبوب. من هذا التصميم البسيط استنبط العلماء والفنانون مشكالات عديدة مطورة ومختلفة في الأشكال والأحجام والتعقيدات اللونية والتقنيات المذهلة، تتنوع أهدافها بين اللوحات الجمالية والمعارف العلمية والتجارب الاجتماعية. وما يجذبنا إليها أنها دائماً تأخذنا في رحلة بصرية حالمة، تجري أمام أعيننا وداخل أنفسنا في الوقت نفسه؛ رحلة يقف خلالها الإنسان، طفلاً وبالغاً، في اندهاش أمام عالم الألوان الثري، ليستعيد ارتباطه الحيوي بأسرار الكون.