فكل ثقافة على مختلف فترات التاريخ اخترعت ألعابها الخاصة، وسرعان ما كانت هذه الألعاب تتحول إلى تراث ويصبح لها وظائف اجتماعية واقتصادية وسياسية، فتعزز الروابط وحس الانتماء بين أفراد المجموعة، ويتعلمون عبرها التقيد بقوانين المجتمع من خلال التزامهم بقوانين اللعبة المتماهية مع ثقافته. لقد أدرك الإنسان منذ قديم الزمان هذه القيمة المؤثرة للّعب، فاخترع المنافسات الرياضية والمسابقات في كافة المجالات الذهنية والبدنية، ولعل أشهرها المنافسات الأولمبية التي ابتدعها الإغريق، والتي لا زالت اليوم، إلى جانب بقية المنافسات العالمية الرياضية، تلعب دوراً في تقريب الشعوب والثقافات المختلفة عبر خلق صراعات ودية بينها.

ولا تعد هذه القيمة المهمة للّعب ميزة خاصة بالإنسان. فحتى قبل نشوء الحضارات والمجتمعات البشرية، كانت الحيوانات تمارس اللعب بأنماط لا تختلف كثيراً عن البشر. فلو تأملنا في سلوك الجراء والقطط الصغيرة وهي تتقافز لاهية وتطارد الكرات، بل وحتى صغار الحيوانات المفترسة من دببة وأسود وهي تطارد بعضها وتحاكي عراكات الكبار بمرح، لوجدنا أن هذه الأنشطة تمثّل تدريبات ضرورية لنجاتها، إذ تقوي عضلاتها وتحفز قدراتها الدفاعية وتكسبها المهارات الأساسية لحفظ نوعها. كما أن محاكاة الكبار في تلك الأنشطة تبني الكثير من الصفات المميزة لكل فرد وتمهد مبكراً للدور الذي سيأخذه في مجموعته. وإضافة إلى هذا فإن كثيراً من أنماط لعب الحيوان، كما في لعب الإنسان، تصبح وسائل للاستكشاف وجمع المعلومات عن الآخرين والتعرّف على البيئة المحيطة وتحفيز القدرات الدماغية المرتبطة بالذاكرة وغيرها.

لقد دفعت ملاحظة هذه الظواهر المؤرخين وعلماء النفس والمختصين في علم الأحياء إلى الاهتمام بشكل أعمق بمفهوم اللعب ودوره في نمو الإنسان وتعزيز قدراته. فتوصّل كبار المصلحين التربويين في القرن السابع عشر إلى أهمية اللعب في تبديد الطاقة الزائدة للطفل، في حين يصبح لعب الكبار استجماماً من عناء العمل كنوع من الترويح الإيجابي لتجديد نشاطهم وقوتهم. وكانت هذه أولى المحاولات لتفسير دوافع اللعب علمياً وإعلاء قيمته بين الأنشطة الإنسانية بعد أن كان يُصنف سابقاً كنشاط عبثي وإضاعة للوقت. ولم تعد تقتصر هذه الفوائد على اللاعبين فقط بل تنسحب حتى على المتفرج الذي يجد نفسه منخرطاً في ذات الشحن والمتعة التي توحده مع اللاعبين وبقية الجمهور في بيئة مغلقة مقيدة بقوانين اللعبة ومعزولة عن ضغوط وقوانين العالم الخارجي.

وفي القرن العشرين اعتبر اللعب جزءاً أساسياً من الكثير من الأنشطة الجادة التي يمارسها البشر، ليس بصفته استجماماً من العمل بل بكونه عملاً بذاته. فقد لاحظ عالم الرياضيات الأمريكي جون فون نيومان، مؤسس نظرية اللعب عام ١٩٤٤، أن التعاملات التجارية تعتبر بيئة مثالية لاختبار فوائد اللعب وقدرته على تعزيز الذكاء الاجتماعي. فحين يدخل المستهلك محلاً فإنه يخوض مع البائع سلسلة من المساومات التي تستدعي استراتيجيات التفكير المكتسبة من الألعاب، إذ يحاول كل منهما قراءة أفكار الآخر والتكهن بنقاط ضعفه والتفوق عليه للخروج بمكسب أكبر. ولا عجب أن الشركات الكبرى بدأت بعدها تموّل البحوث والدراسات في مجال اللعب بهدف فهم سلوك المستهلك، كما صارت دراسة نظريات اللعب وتجاربه جزءاً أساسياً من علم الاجتماع والعلوم الاقتصادية والسياسية، بل وحتى العلوم العسكرية الاستراتيجية.

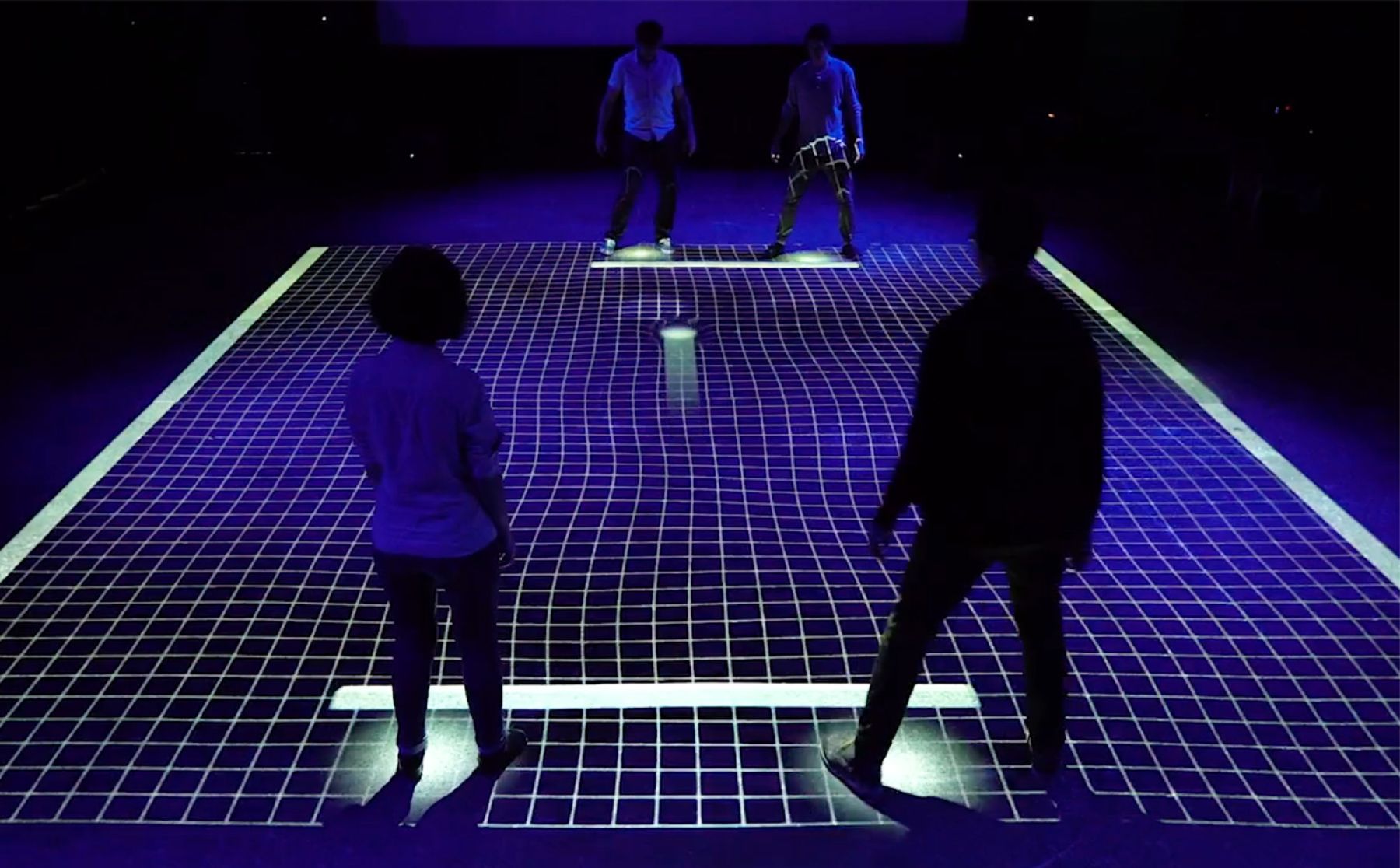

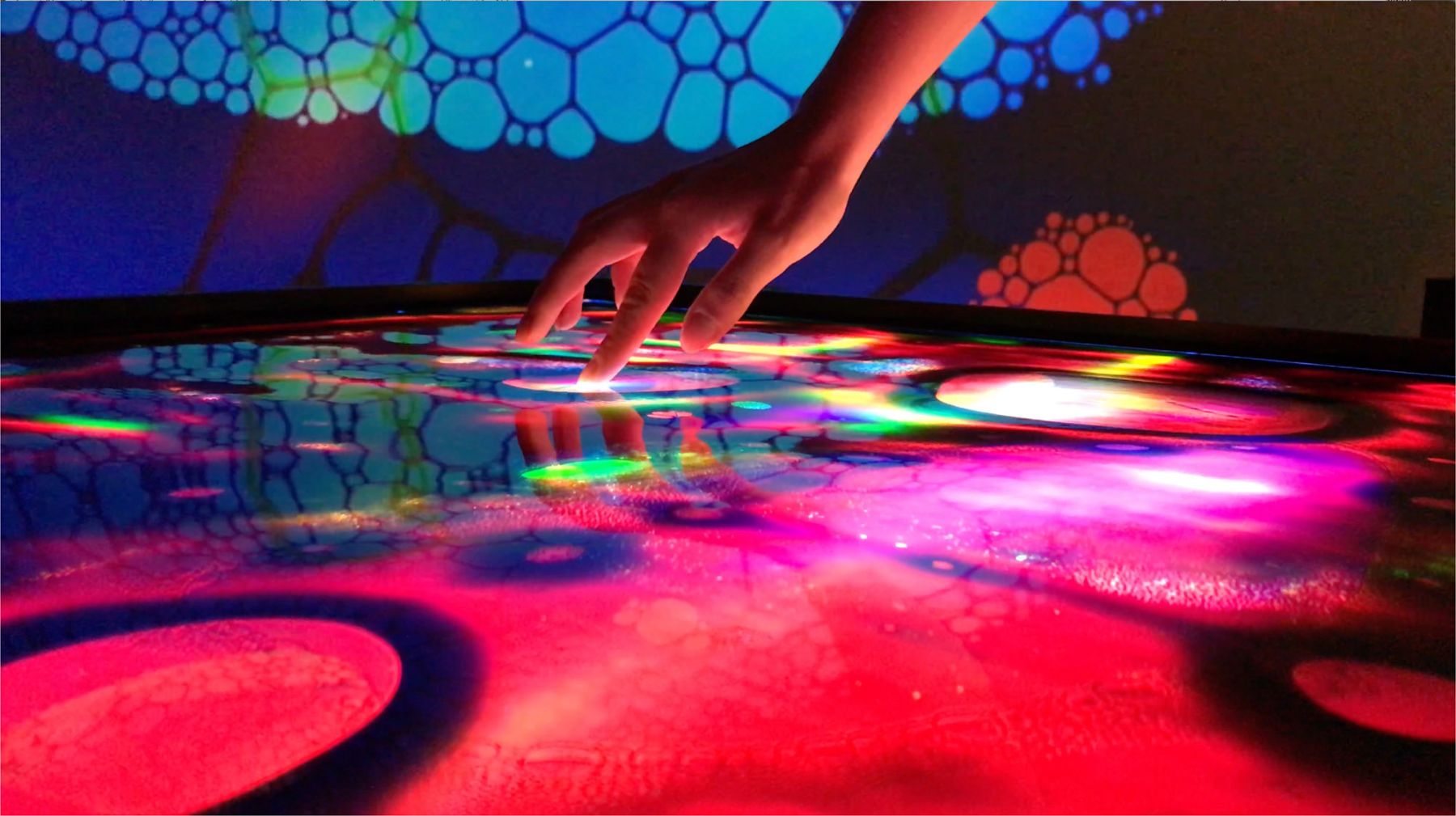

ومن أشهر التجارب الحديثة تجربة برايان ساتون سميث عام ١٩٦٧، والتي تضمنت تكليف المشاركين باستنباط استخدامات مختلفة لجسم معين. وقد برهن من خلالها أن من سُمح لهم باللعب بالجسم أولاً كانوا أقدر على التوصل إلى أفكار إبداعية من غيرهم، وذلك لأن التواصل اليدوي مع الأجسام، والفضول والجرأة وغريزة الاستكشاف المرافقة لأجواء اللعب، كلها تثري المخيلة وتعزز طرق التفكير الخلّاقة. ولهذا تمتد استخدامات اللعب اليوم إلى تطبيقه في بيئات العمل والمدرسة، بل وحتى في الشارع، لقدرته على زيادة الإنتاجية وتجديد الطاقة والترويح عن النفس. ومع كل هذا لا زال أمامنا مشوار طويل للإحاطة بجميع فوائد اللعب الذي تأخر العلم في تناوله بجدية، بداية من وظائفه الحيوية المشتركة مع الحيوان، إلى أدواره التاريخية المؤثرة في صنع الحضارات، وحتى إسهاماته المتقدمة في تشكيل عالمنا الحديث.